「年収の壁=制限」ではありません!

これからを考えるために役立つ知識をわかりやすくご紹介します。

これからを考えるために役立つ知識をわかりやすくご紹介します。

出産手当金とは?支給条件や支給金額なども解説!

出産により休職する場合、その期間の生活費など経済的な不安が生じることもあります。

そんなときに頼れる制度が「出産手当金」です。支給条件や手続の流れを事前にきちんと押さえておくと安心です。

今回は、出産手当金とは何か、また「いくらくらい」「どのように」支給されるのかなどをわかりやすく解説します。

そんなときに頼れる制度が「出産手当金」です。支給条件や手続の流れを事前にきちんと押さえておくと安心です。

今回は、出産手当金とは何か、また「いくらくらい」「どのように」支給されるのかなどをわかりやすく解説します。

1出産手当金とは?

出産手当金とは、出産のために会社を休み、その期間に給与が支払われなかった場合に健康保険から支給される手当金です。

労働基準法第65条では、産前6週間以内(出産当日も含む)に出産予定の女性が休業を請求した場合は、就業させてはならないことが定められています。また、産後8週間(女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合は産後6週間も可)を経過していない女性の就業も禁じられています。

一方で、産前産後休暇中に賃金が支払われるかは会社の就業規則によるため、出産に伴って収入が減少する家庭は少なくありません。

このような状況から、ご本人やご家族の生活を保障するために設けられた、公的医療保険による制度が出産手当金です。

労働基準法第65条では、産前6週間以内(出産当日も含む)に出産予定の女性が休業を請求した場合は、就業させてはならないことが定められています。また、産後8週間(女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合は産後6週間も可)を経過していない女性の就業も禁じられています。

一方で、産前産後休暇中に賃金が支払われるかは会社の就業規則によるため、出産に伴って収入が減少する家庭は少なくありません。

このような状況から、ご本人やご家族の生活を保障するために設けられた、公的医療保険による制度が出産手当金です。

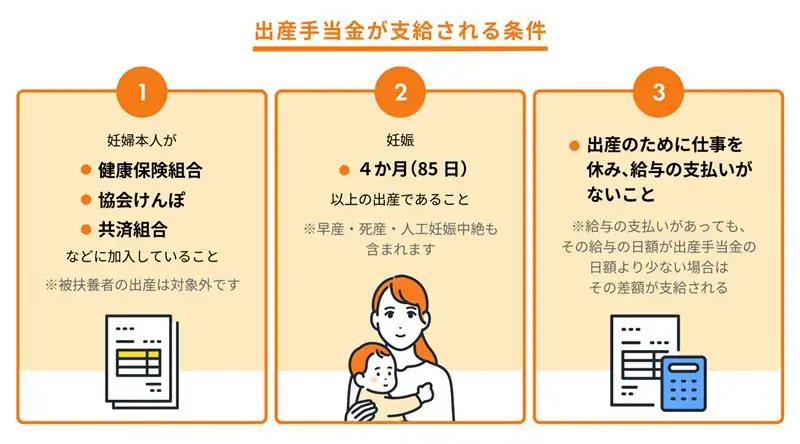

2出産手当金の支給対象

出産手当金は、以下の要件を全て満たす場合に支給対象となります。

- ・健康保険の被保険者が出産した(する)こと

- ・妊娠4か月(85日)以上の出産であること

- ・出産のために仕事を休み、給与の支払いがないこと

それぞれについて、詳しく解説します。

健康保険の被保険者が出産した(する)こと

出産手当金は、勤務先の健康保険に加入している場合に受け取れます。

パートタイマーやアルバイトの方でも、以下の条件を満たせば、勤務先の健康保険に加入することになり、出産手当金の支給対象となります。

パートタイマーやアルバイトの方でも、以下の条件を満たせば、勤務先の健康保険に加入することになり、出産手当金の支給対象となります。

- ▼健康保険への加入条件(※)

- ・所定の月額賃金が88,000円以上(年収約106万円以上)

- ・従業員が51人以上の事業所に勤めている

- ・週の所定労働時間が20時間以上

- ・2か月を超える雇用の見込みがある

- ・学生ではない

※令和7年の法改正により、今後、賃金要件と企業規模要件は撤廃予定です。

一方、夫の扶養に入っている場合や、国民健康保険に加入している場合は出産手当金の支給対象外です。

妊娠4か月(85日)以上の出産であること

出産手当金は、出産のため会社を休んだ時に支給されます。この「出産」には、早産や死産、人工妊娠中絶も含まれます。

なお、妊娠85日未満での流産や中絶は「出産」とみなされず、出産手当金の対象にはなりません。

なお、妊娠85日未満での流産や中絶は「出産」とみなされず、出産手当金の対象にはなりません。

出産のために仕事を休み、給与の支払いがないこと

出産手当金は、出産のために仕事を休んでおり、その期間勤務先から給与が支払われていない場合に支給されます。

給与の支払いがあっても、その給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

給与の支払いがあっても、その給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

3出産手当金の支給期間、支給金額は?

次に出産手当金の支給期間、支給金額について解説します。

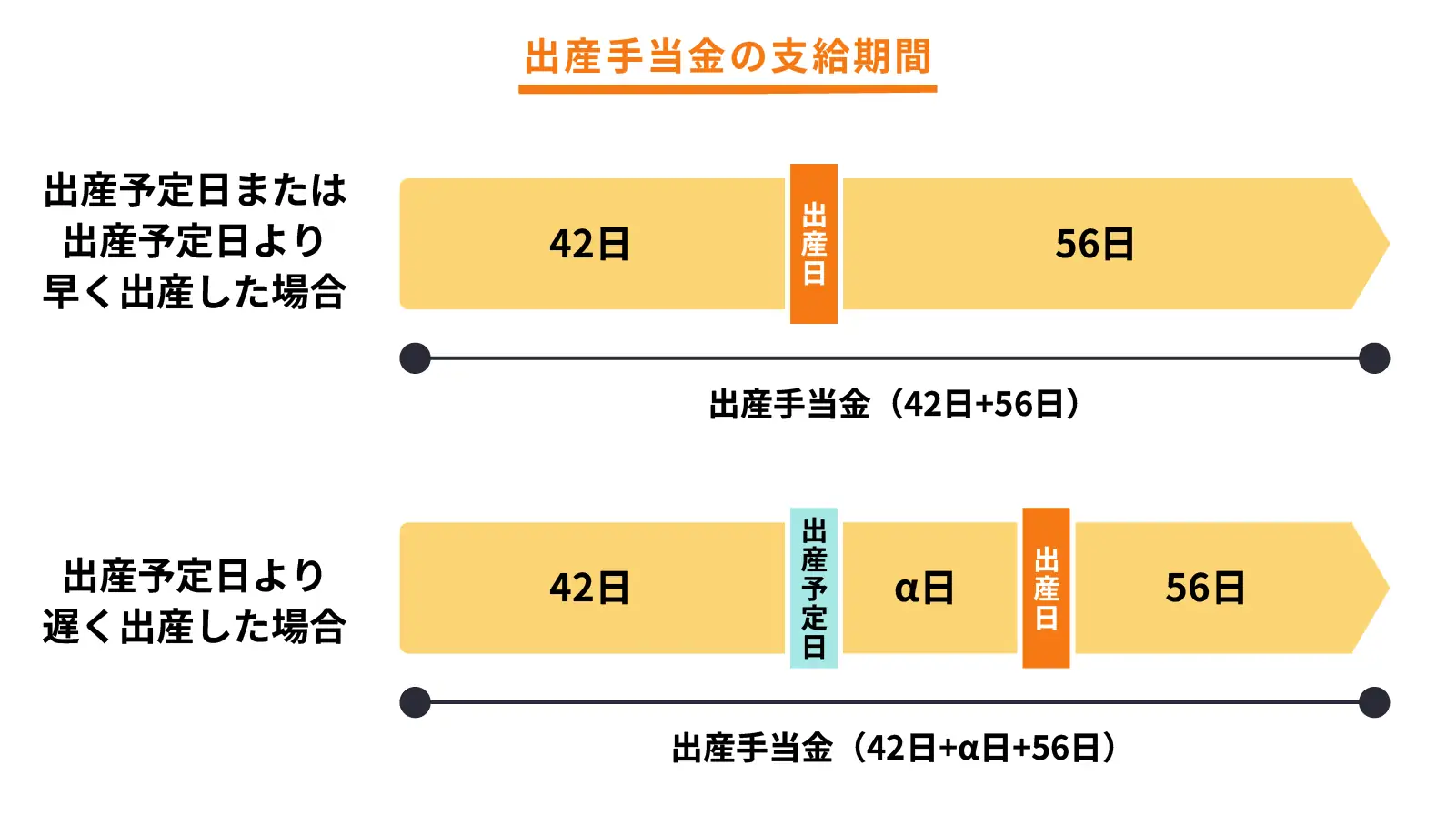

出産手当金の支給期間

出産手当金は、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの間に会社を休んだ日数分が支給対象です。

また、実際の出産が予定日より遅れた場合、その遅れた日数分も対象となります。

例えば予定日から5日遅れて出産した場合は、出産予定日から出産日までの5日間が加算され、「出産予定日以前42日+出産予定日から出産日までの遅れた5日+産後56日間」が支給対象となります。

また、実際の出産が予定日より遅れた場合、その遅れた日数分も対象となります。

例えば予定日から5日遅れて出産した場合は、出産予定日から出産日までの5日間が加算され、「出産予定日以前42日+出産予定日から出産日までの遅れた5日+産後56日間」が支給対象となります。

なお、給与の支払いがない、もしくは、給与が支払われたとしても出産手当金の額より少ない期間が対象となります。

出産手当金の支給金額

出産手当金の1日あたりの支給金額は、以下の計算式で算出されます。

1日あたりの金額=支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

ここでの支給開始日とは、最初に出産手当金が支給された日のことです。

標準報酬月額とは、健康保険における保険料の計算の基礎となる金額のことです。実際の月額給与の金額そのものではなく、毎月の報酬の月額を区切りの良い幅で50等級に区分した金額で定められます。

平均標準報酬月額が30万円だった場合、1日あたりの金額は、30万円÷30×2/3=約6,667円となります。仮に産休期間が98日間として、その期間全て会社を休んだ場合、6,667円×98日=約65万円が支給されることになります。

なお、被保険者期間が12か月未満の場合は、以下の①②を比較して、いずれか低い方の額で計算されます。

①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均

②当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均

標準報酬月額は、勤務先の保険担当者や加入している協会けんぽ、または、健康保険組合に確認ができます。支給金額の目安を把握しておくことで、出産前後の家計管理にも役立つでしょう。

1日あたりの金額=支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

ここでの支給開始日とは、最初に出産手当金が支給された日のことです。

標準報酬月額とは、健康保険における保険料の計算の基礎となる金額のことです。実際の月額給与の金額そのものではなく、毎月の報酬の月額を区切りの良い幅で50等級に区分した金額で定められます。

平均標準報酬月額が30万円だった場合、1日あたりの金額は、30万円÷30×2/3=約6,667円となります。仮に産休期間が98日間として、その期間全て会社を休んだ場合、6,667円×98日=約65万円が支給されることになります。

なお、被保険者期間が12か月未満の場合は、以下の①②を比較して、いずれか低い方の額で計算されます。

①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均

②当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均

標準報酬月額は、勤務先の保険担当者や加入している協会けんぽ、または、健康保険組合に確認ができます。支給金額の目安を把握しておくことで、出産前後の家計管理にも役立つでしょう。

【補足】出産手当金は複数回に分けて受給できる

出産手当金は、産前・産後など複数回に分けて申請・受給することもできます。

この方法であれば、産休終了を待たずに早めのタイミングで出産手当金の一部を受給できるため、経済的負担の軽減につながります。

ただし、複数回に分けて申請する場合は以下の点に注意が必要です。

1.申請のたびに勤務先の事業主の証明をもらう必要がある

2.申請のたびに医師または助産師による証明も必要

なお、1回目の申請が出産後に行われ、その際の医師または助産師の証明によって出産日等が確認できている場合は、2回目以降の申請書への証明は省略することができます。

出産手当金を複数回に分けて申請する場合、その都度申請書類の準備が必要になり、手続がやや煩雑になります。ご自身に合う方法で申請しましょう。

この方法であれば、産休終了を待たずに早めのタイミングで出産手当金の一部を受給できるため、経済的負担の軽減につながります。

ただし、複数回に分けて申請する場合は以下の点に注意が必要です。

1.申請のたびに勤務先の事業主の証明をもらう必要がある

2.申請のたびに医師または助産師による証明も必要

なお、1回目の申請が出産後に行われ、その際の医師または助産師の証明によって出産日等が確認できている場合は、2回目以降の申請書への証明は省略することができます。

出産手当金を複数回に分けて申請する場合、その都度申請書類の準備が必要になり、手続がやや煩雑になります。ご自身に合う方法で申請しましょう。

4出産手当金と出産育児一時金・育児休業給付金の違いは?

ここまで出産手当金の制度について説明してきましたが、他の出産・育児に関する給付制度との違いが気になる方もいらっしゃるでしょう。

ここからは、混同しやすい3つの制度について整理しましょう。

ここからは、混同しやすい3つの制度について整理しましょう。

出産手当金と出産育児一時金の違い

出産手当金と出産育児一時金の違いを以下の表にまとめました。

| 出産手当金 | 出産育児一時金 | |

|---|---|---|

| 支給対象 | 健康保険の被保険者(勤務者) | 健康保険や国民健康保険の被保険者等(被扶養者が出産した場合を含む) |

| 支給条件 | 出産のため仕事を休み、給料が支払われていない | 妊娠4か月(85日)以降の出産(流産・死産含む) |

| 支給金額 | 休業前平均給与の3分の2を産休日数分 | 原則50万円 |

| 支給方法 | 対象者に直接支払われる | 医療機関に直接支払われるケースが多い |

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、給与が支払われない期間の収入の一部を補償する制度です。

一方、出産育児一時金は、出産にかかる費用の補助として支給されるもので、国民健康保険加入者のほか、健康保険加入者の扶養家族が出産した場合は被保険者にも支給されます。

一方、出産育児一時金は、出産にかかる費用の補助として支給されるもので、国民健康保険加入者のほか、健康保険加入者の扶養家族が出産した場合は被保険者にも支給されます。

出産手当金と育児休業給付金の違い

出産手当金と育児休業給付金の違いを以下の表にまとめました。

| 出産手当金 | 育児休業給付金 | |

|---|---|---|

| 支給元 | 健康保険 | 雇用保険 |

| 支給対象 | 健康保険の被保険者(勤務者) | 雇用保険の被保険者(勤務者) |

| 支給期間 | 出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日まで | 育児休業期間(原則1歳未満の子を養育する場合。条件により最長2歳まで) |

| 支給金額 | 休業前平均給与の3分の2を産休日数分 | 休業開始時給与の67%を休業日数分(休業開始から181日目以降は50%) |

出産手当金は産前・産後の休業期間を対象として支給され、育児休業給付金は産後休業が終了した後の育児休業期間を対象として支給されます。

育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。出産後に育児休業を取得する場合に一定の条件を満たすと支給されます。

育児休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。出産後に育児休業を取得する場合に一定の条件を満たすと支給されます。

5家族が増えた後の生活費、養育費が気になったら

家族が増えるのは嬉しいことですが、生活費や養育費などについて不安を感じることがあるかもしれません。

将来安心して生活するためにも、将来設計シミュレーター「イフキャリ」で生涯収支を見える化してみませんか。

イフキャリでは、収入やワークスタイルとライフスタイルのバランスから生涯の収支を試算することができます。お金とキャリアのアドバイザーによるアドバイスや、活用できる東京都の施策も紹介していますよ。

将来設計をより良いものにするためにお役立てください。

>>将来設計シミュレーター「イフキャリ」

将来安心して生活するためにも、将来設計シミュレーター「イフキャリ」で生涯収支を見える化してみませんか。

イフキャリでは、収入やワークスタイルとライフスタイルのバランスから生涯の収支を試算することができます。お金とキャリアのアドバイザーによるアドバイスや、活用できる東京都の施策も紹介していますよ。

将来設計をより良いものにするためにお役立てください。

>>将来設計シミュレーター「イフキャリ」

6まとめ

出産手当金は、出産前後のご本人やご家族の収入をサポートしてくれる大切な制度です。

支給時期や手続の流れを事前に理解し、安心して出産を迎えられるよう準備しましょう。

支給時期や手続の流れを事前に理解し、安心して出産を迎えられるよう準備しましょう。

厚生年金保険料とは?

給与明細を見て「手取り額が思ったよりも少ない……」と思ったときに、厚生年金保険料の控除額が気になった経験はありませんか。「将来年金をいくら位もらえるのだろうか?」という不安を感じる方も少なくないかもしれません。

記事を読む

女性のキャリアはどう考える?

健康保険の制度のひとつに「傷病手当金」女性がキャリアを築く過程では、出産や育児、介護などのライフイベントや健康課題など、さまざまな壁に直面することがあります。

記事を読む

出産を機に退職する際の注意点!

出産後もキャリアを継続する女性は多くいますが、育児に専念するため、出産をきっかけに退職する方も一定数います。

記事を読む